明治時代から昭和初期まで流行った呼吸法のエクササイズ

開催の2週間前となった“呼吸を重視した体幹トレーニング入門セミナー”のテキストの印刷直前チェックをしていたときのことでした。

ちなみに、今回のセミナーでは、体幹トレーニングの効果を高めるために、呼吸法を基礎からトレーニング時の応用まで時間をかけてしっかりと学んでいただく予定。

そのために、呼吸法のエクササイズの分量がテキストの半分ていどもあるのです。

大げさに言えば「呼吸法を間違ったやり方で熱心におこなうと、健康に有害であるだけでなく、命を縮める可能性まである」ので、誤字や脱字、説明違いやうっかりミスなど、とにかく細かくチェックしておりました。

その最中に、とつぜん頭の中にフラッシュバックしてきた(?)光景がありました。

25年ほど前に自分の体を実験台に試したところ、当時はまだ持病だった腰痛を悪化させる原因となった明治時代の呼吸法とと一体となったエクササイズを自分でおこなっている映像です。

今の知識があれば、なぜ腰痛が悪化したのかはもちろん分かったのでしょうが、とうじは5日ぐらいから歩くのもキツクなり、1ヶ月もかけて様々な対症療法を必死にやりつづけることで腰痛を誤魔化したのをおぼえています。

ひじょうにシンプルですが、本を読んだだけでもかんたんにできるエクササイズなので、写真を参考に試してみてはいかがでしょうか?

ただし、腰を後ろに反ると痛いタイプの腰痛をお持ちの方や心臓や脳に問題をお持ちの方はお医者さんにご相談なさるか、呼吸法の専門家の指導を受けながらおこなってください。

本棚をひっくり返して、大正7年に発刊された原本の資料を探し出して確認しましたので、そのやり方の要旨というか大筋を紹介させていただきます。

この先生の呼吸法のやり方は、口から大きく息を吸い込み、鼻から細く長く吐き出す方式ですが、こだわらずに、鼻から吸って口から吐いても、鼻から鼻でも、口から口でも、お好きなようになさっていただいて問題はないはずです。

毎朝、目覚めたら起床前に布団やベッドの中で30分ていどかけて行なうと良いでしょう。

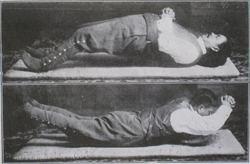

《上の写真の説明》

1.あお向けに寝て両手をみぞおちの下のあたりで組み、リラックスして横になります。

2.オヘソのしたあたりをふくらませながら息をたくさん吸いながら、両足のカカトと両方の肩でブリッジするように、逆反りします。

試してみると分かりますが、お腹の下あたりが膨れるのに合わせて、それに引き上げられるイメージでブリッジをすると楽にできますよ。

腹式呼吸をご存知の方は、逆式ではなく、ふつうの順式で腹式呼吸をやってください。

3.苦しくなりそうになったら、ゆっくりと息を吐きながら、やはりゆっくりと力を抜いて背中を布団に戻します。

一気に力を抜くことは良くありません。あくまでも、細く長く息を吐きだしながらゆっくりと力を抜いていきましょう。

《下の写真の説明》

上の両カカトと両肩で支える方法に慣れてきたら、行なってみてください。

うつ伏せで両手を組み、息を吸い込みながら逆に反ったら、そのままお腹で体を支えて力を入れ続けます。

吐く息とともに細く長く息を吐き出しながら、ゆっくりともとに戻る方法もためしてみてください。

とくに、猫背だと言われている方や体を前に曲げると腰が痛くなる方にはおすすめしたいエクササイズです。

どうぞお試しください。

オマケ−話のタネ

この写真の人物は、当時の気合術や呼吸法や金剛力法等々が含まれた霊術(れいじゅつ)の大家の先生で江間俊一という有名な方ですが、俳優の加山雄三氏の母方の曽祖父(そうそふ:ひいおじいさん)でもあります。 この写真は東京市会議長時代の家族写真で、加山雄三氏の祖母の光子さんはまん中の女の子だそうです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・